2023. 10. 29 permalink

不老水のドアハンドル

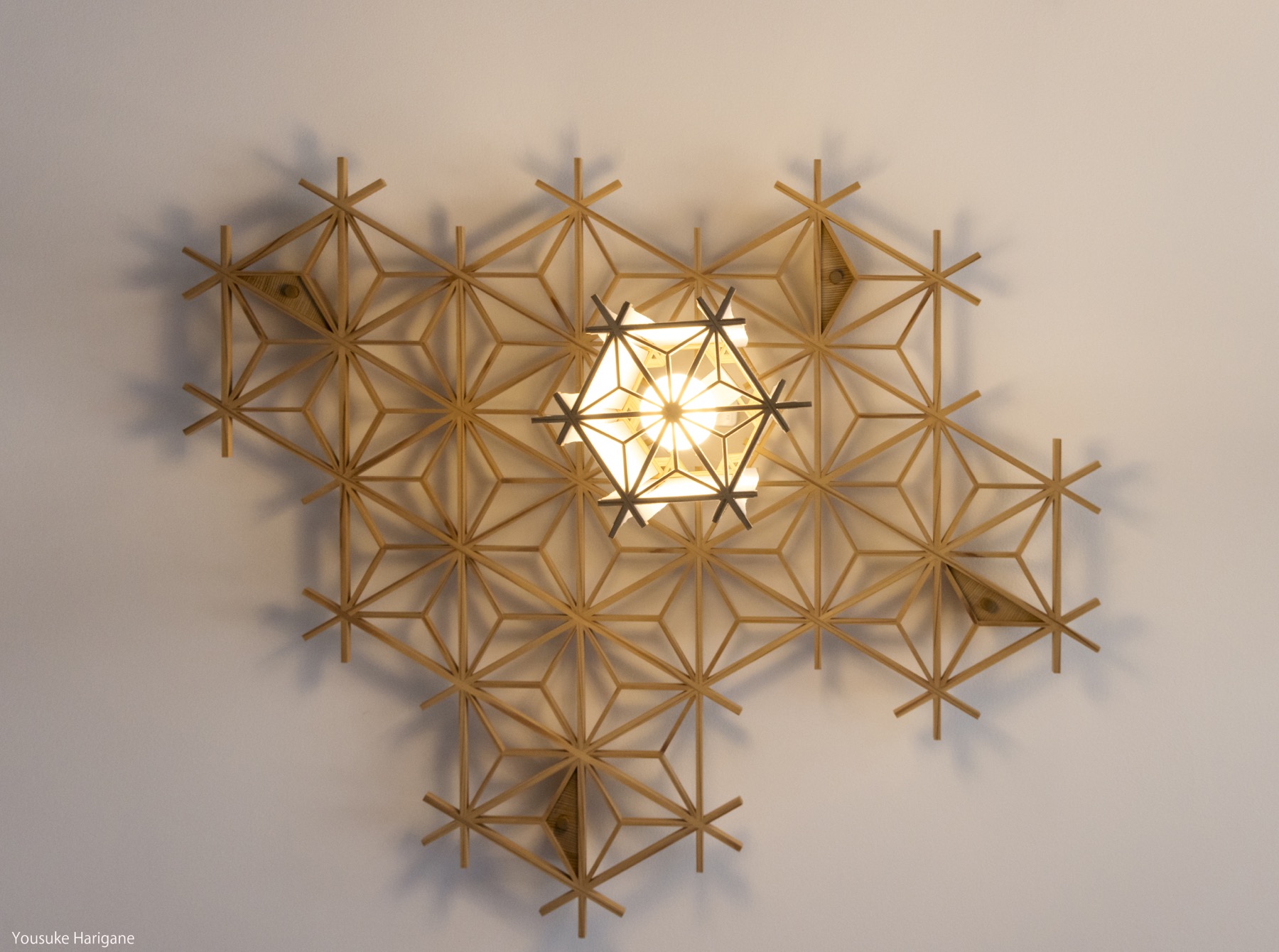

灯明殿らしい、けれども、決して見ただけではわからないちょっとした由縁の部分がある。4F清道のドアハンドル。これは、鉄の彫刻家中西さん作の、木と鉄という異種材ハイブリッド製である。さらに、このドアハンドルは、仕切り戸が全部壁内に引き込まれる際には、全て取り払うことのできる、着脱機構を備えている、それなりの精度をもった取手である。そして、木部は、今はもう木材市場にはほとんど出回ることのない日本の松=地松、そして楠材、他と木の種類にも異種のものを混用している。君にこの差はわかるか?と挑戦状をたたきつけるつもりはないが、微妙な差異が見出す奥行きのようなものは、いくらあっても飽和しないと考えてきた。

ところで、ここに用いた楠材には、不老水の祠の脇に立っていたものだという。不老水とは、福岡市東区の香椎宮近くにある、歴史ある名水(日本100名水)である。かつて神功皇后の三韓征伐の際に、近くに陣を構え、そして天皇に支えていた竹内宿禰(たけのうちすくね)が不老水脇に居を構えていたという言い伝えがある。神功皇后は、記紀などにてかろうじて伝わる、朝鮮半島との交流を通して日本の国の骨格を作った、まさに日本の母的な人物(私感的)である。また政教分離ではなく、その両輪の励行により国を治めた伝説的な偉人でもあるから、そのまま多くの神社の祭神、つまり神とされている。北部九州は、三韓征伐(実際はほぼ無血開城的な戦であったらしい)の前後、皇后が祈願と凱旋を重ねた地でもあり、神域どうしをつなぐ足跡にも事欠かない。その側近としての竹内大臣が、その後も天皇家に献上してきた、まさにアンチエージング云々の不老水は、そのままおよそ1700年後の住宅街の中に神域としてあり続けている。今風に言えば、そのパワースポットの中心に育った楠が、材としてドアハンドルとして、灯明殿に仕組まれた、ということになる。

今回、ふと近くを通ったので、あらためて不老水を再訪。ちょっとお水をいただいて、不老の身に変身したいという気持ちがどこかにあったからか、それが裏目に出て、17時の閉門に間に合わなかった。あの楠の切り株はあるやなしや、と見回るが、これだと確定できる眼力はもとよりない。素直に楠材を使わせていただいたお礼を、湧水の祠に差し上げる。頭の中では、あのドアハンドルは、竹内宿禰にいただいたのではないか、などと勝手な想像をしつつ、退散。もちろん、竹内大臣の館があったという痕跡らしきも、今の住宅地からはまったくわからない。4Fで、皆がありがたがって擦り擦りしているうちに、10年ぐらい経ったら、丸みのあるカタチに変わっていたりなどしたら、この地とストーリーが繋がるとも思った。