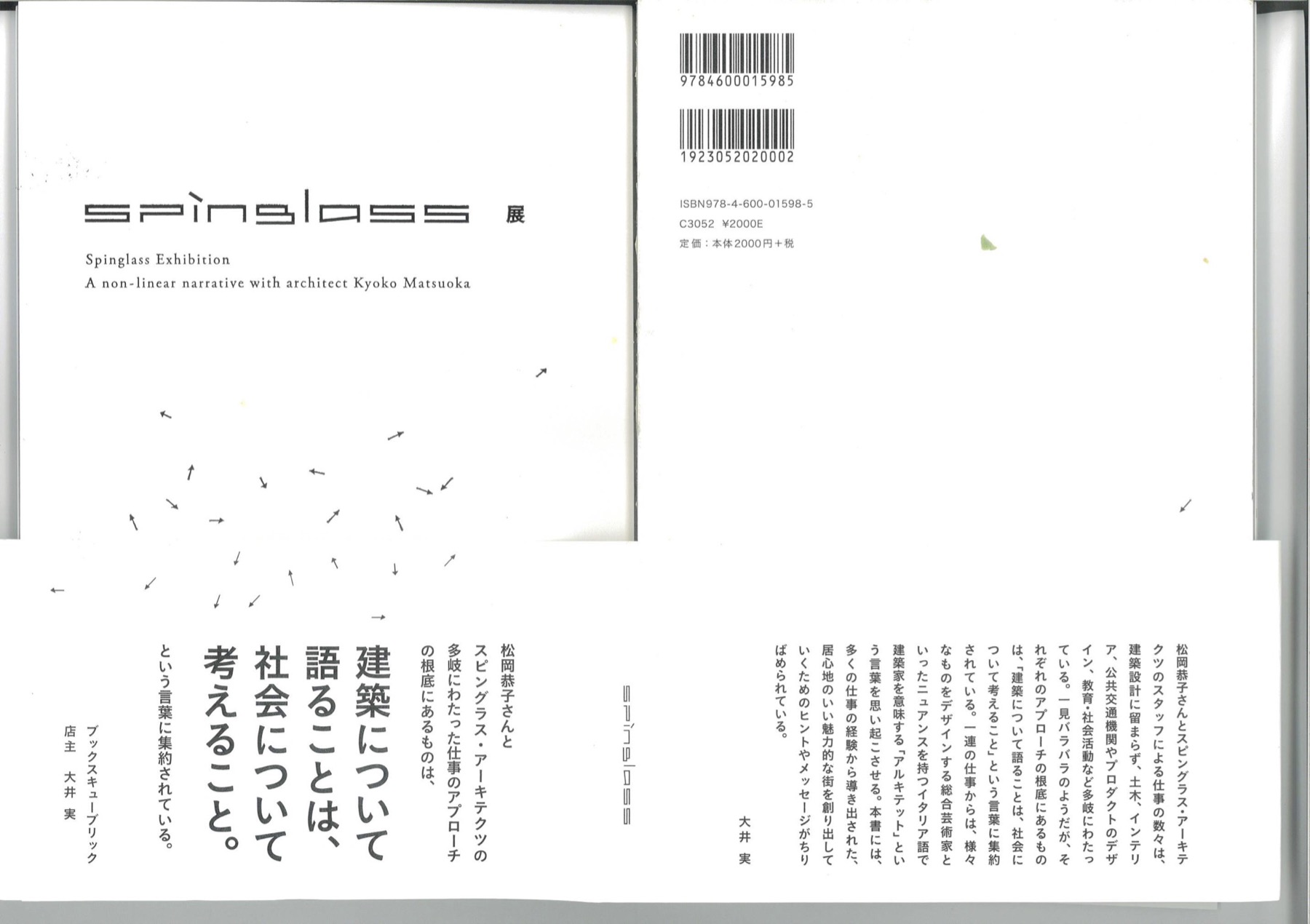

「spinglass exhibition」を恵贈いただく。展覧会のサブタイトルに、「非線形の物語」とある。非線形とは、本書末の鼎談で松岡恭子さんが述べられているとおり、「方程式があって、それに従い、自動的に、ルールに従って、結論が導かれるのとは異なり、結論に直結しない増幅性や複雑性を意味する語である。」この意味が、スピングラスという事務所名として結実している。「スピングラスとは、電子スピンがバラバラな方向を向いたまま凍結された物質の状態のことです。バラバラなためにスピンの間にフラストレーションが生じていますが、凍結されたことで時間的に秩序をもった状態であると考えるそうです。物質で例えるなら準安定状態の黒曜石やガラスのようなものだと説明を受けました」

「spinglass exhibition」を恵贈いただく。展覧会のサブタイトルに、「非線形の物語」とある。非線形とは、本書末の鼎談で松岡恭子さんが述べられているとおり、「方程式があって、それに従い、自動的に、ルールに従って、結論が導かれるのとは異なり、結論に直結しない増幅性や複雑性を意味する語である。」この意味が、スピングラスという事務所名として結実している。「スピングラスとは、電子スピンがバラバラな方向を向いたまま凍結された物質の状態のことです。バラバラなためにスピンの間にフラストレーションが生じていますが、凍結されたことで時間的に秩序をもった状態であると考えるそうです。物質で例えるなら準安定状態の黒曜石やガラスのようなものだと説明を受けました」

建築をつくるプロセスや、建築が時間を重ねて社会に使い込まれていく生き様にも、そして各人各要素が、個性を保ちつつ、全体としての安定に寄与して、社会に成り立っている、という世界。

書籍になる前に鼎談としてこのようなお話に参加させていただき、その時は、スピングラスという普段づかいではない耳慣れない響きの背後の、その意味に、なんとなく聞き覚えのある親近感が湧いていた。その時は気づけなかったが、これは、「不連続統一体」ではないか、と後で思った。建築家吉阪隆正(1917-1980)の後半生を貫く世界観が詰め込まれた語である。暑い休みに入り、倉方俊輔さんの「吉阪隆正とルコルビジュ」王国社2005 を引っ張り出して、そのあたりを再読。この言葉には、大きく三つの柱が見出せると纏められていた。最初は「組織論」。一人一人の個性が最大限に発揮されることで、全体の調和が得られるような組織のあり方。支配と被支配の関係ではない、組織の決定機構。吉阪研究室内での設計作業の中で、吉阪が各メンバーの働きを最大限に引き出すように、その距離感を計りながら運営されていたことを事例に、「人」と「人」の間の不連続ながらの統一について。言葉の出発点はこの「組織論」だとされる。二つ目は「形態論」としての「物」と「物」の関係をさす。一見するとバラバラに見える形態が寄り集まって全体が出来上がっているさまのことだが、その時、全体の分割として部分が成り立っているのでも、部分の総和として全体があるのではない、が添えられる。部分と全体の有機的関係、形態同士のコミュニケーション。そして三つ目は「計画論」。人々が個性の元に生きる現代では、これまでのように隣り合う物同士が「連続」しているとは限らない。隣接性や類同性だけにたよらない、「分散」や「可動」「更新」といった(建築の強い枠組みとしての「集中」「固定」「不変」のイメージを解体することによって立ち現れる)「不連続」の中に「統一」を模索しようとした。不連続な個々が連続している(discontinuous continuity!)ということを、建築のみならず、工業製品から地域計画に至る人間の造作物の理想とした。

吉阪さんの「不連続統一体」は、本人が言説として詳細を定義していないため、意味深長なキーワードだけが禅語のように残った。上記は倉方さんの著書から自分が要約したものだが、言わずもがな、吉阪門下の方々はじめ、後世、歴代、さまざまに語られてきた言葉である。

そこから幾許かの時間がすぎて、全く別の場で、松岡恭子さんがスピングラスという語を用いて、吉阪さんが求め歩いた理想の何某かを掘り起こしたのではないか、と考えると、興奮が治らない。本書鼎談にも記されているが、建築を学ぶにあたって、早稲田に行きたいと思ったことがある、という衝撃的な告白と、それとこれがどう関係するかはわからないが、異口同音の両者の概念には、もはや、目を逸らし、馬耳東風を装うわけにはいかない。

ついでながら、丁度読んでいた書籍の中に、スピングラス、不連続統一体、を思い起こさせる内容に出くわしたので、以下引用させてもらう。

「家族的行動決定機構」>モノに心はあるか>森山徹>2017新潮選書

郡司ペギオー幸夫氏(早稲田大学教授)の近著、「群れは意識をもつ この自由と集団の秩序」では、お笑いトリオのダチョウ倶楽部の「熱湯風呂コント」をヒントに考案された数理モデルが、沖縄の西表島に生息し数千、数万個体から成る群れを作って干潟の上を練り歩く「ミナミコメツキガニ」というカニにおける、各個体の自由な運動と、まとまった群れを両立する仕組みとして紹介されています。では熱湯風呂コントとは、どのような内容なのでしょうか。

このコントでは、ダチョウ倶楽部の三人、肥後、ジモン、そして竜兵のうち、誰かが目の前に置かれた熱湯風呂へ入らなければなりません。もちろん、誰も入りたくないので、押しつけ合いが始まります。しかし、やがてリーダーの肥後が、「わかったよ。まあ、芸人としては目立てるんだから、それはそれでおいしい。よし、オレがやるよ!」と手を挙げます。すると、ジモンも、「いや、それならオレがやるよっ」とむきになって手を挙げます。最後に、残された竜兵が渋々と、「じゃあ、オレもやるよ」と手を挙げます。すると、間髪入れず、肥後とジモンが「どうぞどうぞ」と引き下がり、竜兵に熟湯風呂へ入る役を譲る、というより、「見事に押しつける」のです。

郡司氏らの研究チームは、群れの中のミナミコメツキガニの個体を観察した結果、個体それぞれが、肥後やジモンのような、「身を引くことを前提に、積極的に手を挙げる役」と、竜兵のような「皆がやるならと、消極的に手を挙げる役」を適当に使い分けていると予想し、そのような性質をもつ仮想のカニをコンピュータ内にばらまき、様子を観察しました。すると、仮想カニは、自分の動きを自由に決めながらも、野外における実際の力ニの群れのような、まとまって練り歩く集団を作ったのです。

各仮想カニは、自由に目的地点を決め、そこへ向かって動くことを繰り返します。しかしカニは大量にいるため、複数個体が同じ地点を目指す場面が頼繁に生じます。例えば、三匹のカニが同じ地点を目指そうとしているとします。この場面を、ダチョウ倶楽部の三人が熱湯風呂を前にハイハイと手を挙げている場面と同様と考えます。すると、二匹の仮想カニは、「どうぞどうぞ」と言わんばかりにすっと行先を変えて別の地点へ向かい、残りの一匹が、風呂へ入らざるお得なくなった竜兵のごとく、その目的地点へ「至ってしまう」のです。

このように、各仮想カニは、自由に行先を決め、あるときは肥後・ジモン役、あるときは竜兵役になることで、衝突せず、運動を続けるのです。そしてこのような集団が、結果として適度にまとまり、同時に、各カニが自由な運動を実現できる群れを形成するのです。

「家族的行動決定機構」は、メンバーが自由で、かつ、全体がまとまっていることを特徴とします。その背景には、メンバー同士の普段からの「手放しの信頼」「自由であることの尊重」があります。ダチョウ但楽部モデルは、家族的行動決定機構の要である「手放しの信頓」や「自由の尊重」といった仕組みを説明する、最も単純な原理なのではないかと、私は考えています。(引用終)

動物行動学の分野でもこのような研究がされているということが、蚊帳の外から見るほどに新鮮である。個々が(ある程度)自由であることによって、全体がまとまっている、という組織論は動物にまで遡ることができる。そのような社会環境から人が建築というモノを作っていく時に、作られたモノにもスピングラス的な同様の構造を見出していく、というモノをつくる前提となる考え方=思想である。確かに建築は、ダイヤモンドの分子構造のようなものをモデルにして目指すということもできるかもしれない。でもやはり、自分もそこは、スピングラスだな、不連続な統一の方だな、と思う。もし建築がダイヤモンドを目指す思想しか許さないモノづくりだったならば、自分はとっくに、挫折していたと思う。