いさぎよきもの

潔さについて書こうと思う。

この取り組み(アダム計画)と「潔さ」との間になんの関係があるのかと疑問に思われるかもしれないが、それを一から説明しようとすると、おそらく簡潔にはまとまらない。潔さについて書いているのに初めから文章が長々と複雑なものになっては気持ちがよくないので、先達が残してくれた極めて簡潔な17文字を借りようと思う。季節はすこし早いが次の句である。

骸骨の上を粧て花見かな

これは、上島鬼貫の詠んだものであるが、句の解釈は大きく二つある。ひとつは、大地に眠る亡骸と地上で開いた華やかな桜との対比であるとする解釈。もうひとつは、身分の差も貧富の差も関係なく薄皮を剥げば(もしくは命が尽きれば)ただの骸骨である人間たちが、各々外見を装うては花の美しさに惹かれているという解釈である。どちらとも取れるが、目に見える美しさの奥に、骸骨という人間の構造、人間の死、を見透かした鋭い句である。

落語家五代目柳家小さんの十八番『長屋の花見』にも、この句が次のような場面で出てくる。貧乏長屋の一同を引き連れて花見に出た大家さんであったが、長屋の一同は自分たちの身なりのみすぼらしさを気にして気乗りがしない。気負いする一同に大家さんがこの句を用いて声をかけるのである。以下、少し長いが引用する。

“「大家さん、ずいぶん人が出てますけどねえ。これみんな、なんですよ、いいなりしてますねえ。あっしらなんか、こう着てるから着物ですがねえ。脱ぎゃボロですからねえ。雑巾にもならねえもんねえ」

「馬鹿なこと言うんじゃないよ。なにも、お前、なんだよ。身なりで花見に来るわけじゃないんだよ。ああ、大名も乞食も同じ花見かな。骸骨の上を粧て花見かな。一皮剥きゃ、みな同じ骸骨。なにも自分から卑下することはない」

「ああ、そうすか。ははは。ずいぶんとげえこつ(骸骨)が出てやんなあ、こらあなあ。たいへんなげえこつじゃねえかなあ」

「おいおい、留公。見ろよ。あの向こうから来る年増のげえこつなあ」

「おい、指を差しちゃいけねえ。向こうで驚くじゃねえか」

「おお、いいげえこつっぷりだ。乙なげえこつだなあ」

「ああ、ああいうげえこつを抱いてみてえ」

「なにを言ってんだ。碌なことはいわねえなあ」”

華やかな装いをした周囲の人々を見て自分たちとは別の(もしくは別世界の)人間たちだと気負いしていた貧乏長屋の一同が、大家さんの言葉を聞いて開き直り、うるさく騒ぎ立てる場面である。「人はみな骸骨なのだ」と認識した途端に、あるいは、人々の華やかな装いの奥に骸骨が透けた途端に、長屋の一同は周囲の人々と自分たちとを同列に扱うことができるようになった。別世界のものだと感じていたものを、身近なものとして捉えることができるようになった。そのようなことが分かる場面だと思う。

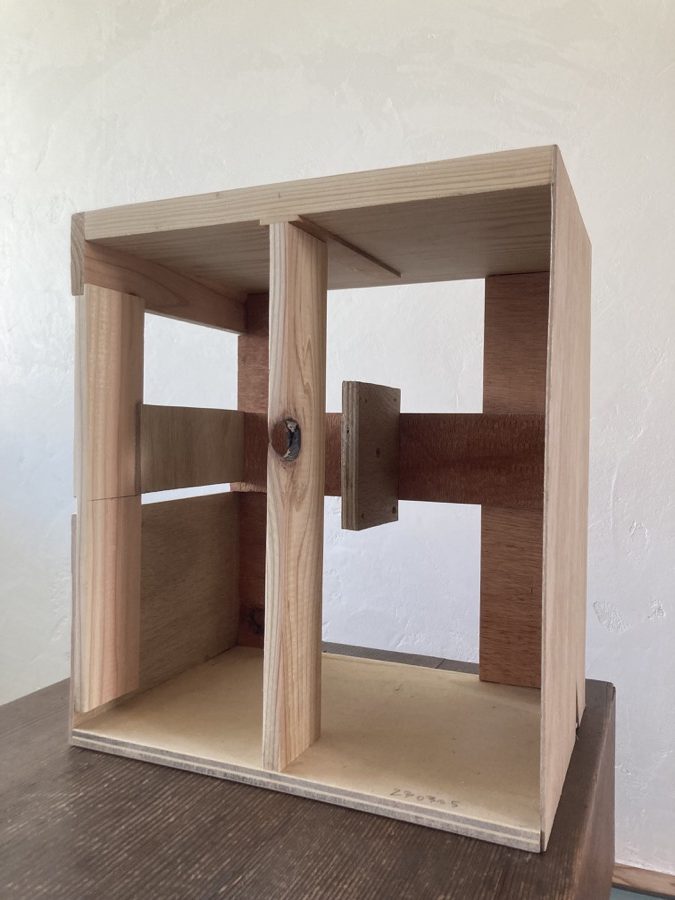

上記『長屋の花見』の例のように、人は対象を透かし見ることで、それを自分と近いものとして捉えることができるようになる。対象が人ではなく、建築や他のものであっても同じである。自らの手で車や自転車、もしくは機械等をいじった事がある人ならば分かるかもしれない。全く手に負えないと思っていた複雑な人工物であっても、その構造を理解した途端に、それがとても身近なもの、具体的なものとして感じられてくる。構造が透けて見えたものに対しては愛着も湧きやすい。対象を具体的に捉えるためには、そのものが透けて見えている必要がある。透けていないのであれば、どうにかしてそれを透かして見る必要がある。対象が人であれば、その“透け”は対話などのコミュニケーションによって得られることが多いかもしれないが、対象が物であればそれを分解してみるのが手っ取り早いであろう。分解は物と人との対話である。物を“分かち”、その構造が見えることで“解る”のである。対象を透かし見たり、分解したりしたその先には、その物体の構造、もしくはその物体の生死がある。こちらにさらけ出された構造や命は、実に潔いものである。人は、このさらけ出されたものの潔さに、透けに、感銘を受けることが多くある。民家の空間にこの種の潔さを見出した例として、今和次郎『日本の民家』の次の文章を取り上げたい。

“或る野原で彼等の家の一軒を訪問したときに、胸が透き通るような光景をその家の中に見たことがあった。石油箱は壁の隅に置かれて、女の子の綺麗な下駄がその上にきちんと載せられ、その後に生々しい位牌が置かれてあった。田舎の家をしらべて歩いていると、一等の劇場でも得られない感銘を与えられることが度々ある”

これは、著者である今が開墾地移住者の住宅調査で一軒の民家を訪ねた折に見た風景である。幼くして亡くなったであろう子供の位牌は仏壇ではなく、簡素な石油箱の上に置かれている。その箱の位置は、壁の中央ではなく壁の隅にある。この風景から、居住者の暮らしや経済状況があまりにも透けすぎて見えてしまったのだろう。“胸が透き通るような光景”と今は記している。

外の視線を気にせずに透けて見えてしまっている形や行為に心動かされることは多い。現代においては、この潔い透けは、質素さや貧しさの中であったり、壊れかけのもの、分解され内部がむき出しになったものに比較的見出しやすいように思う。逆に、新品のものやお金をかけて外側を飾り立てたものには透けや潔さを感じにくい。これは、おそらく、現代ではお金がプライバシーを隠す道具として使われることが多いからであろう。本質は買えないが、美は金を積めば買えるのである。

今和次郎は、開拓地移住者の民家の中に生活の本質を見たのであろうが、そもそも生活の本質とは、はたまた本質でないものとは何か少し考えてみようと思う。シニフィエ(記号内容)とシニフィアン(記号表現)というものがあるが、私は、生活(暮らし)にも、クラシエ?とクラシアン?があるように思う。クラシエ=生活内容、クラシアン=生活表現である。生活内容とはその字の通り、生活の内容・実状であり、対して、生活表現は「他所様にこう見られたい」という願望から演出された生活の表現・見かけ、である。お金をかけた生活表現ばかりに偏って生活内容が見えなくては、その家や空間は、見た目がきれいなだけのおもしろみのないものになる。生活表現が、生活内容とかけ離れすぎていると、その表現の意味は失われて虚しく形だけが残る。よそいきの美(表現)への執着によって、ものの本質(内容)は隠蔽される。裕福さには生活の内容が欠けているように見えることが多く、貧しさには生活の表現が欠けているように見えることが多い。

いま私が書いているようなことを100年以上前に既に書籍にまとめてくれている建築家がいる。ウィーン分離派等の過剰な装飾性を批難したアドルフ・ロースである。著書『装飾と犯罪』はユーモアに富んだ内容ながらも少々過激な表現が多く、うまく理解されずにその建築理論は近代建築の先駆け程度に捉えられていることも多いように思う。しかし、私は、ロースは単に新しい様式を模索する過程で装飾を批難したのではなく、過剰な装飾性の根元には、生活内容をさらけ出すことを恐れる人々の“潔さの欠如”があるということを見抜き、指摘したのだと思っている。ロースは、内容が透けてしまうことを恐れては、表現に過剰に頼りすぎてしまう人々を、そして建築を、責めたのである。『装飾と犯罪』の中でも次のように言っている。

“ そもそも貧困であることは、恥でもなんでもない。誰もが貴族の家に生まれることができるというものでもないのだから。だが、そのような邸館をさも所有し、住んでいるかのように他人に見せかけることなどお笑い種だ、そして不道徳でもある。同じような生活程度の人達と一緒に賃貸住居に住むことを恥ずかしいと思うことは、もう止めようではないか!(中略)昔の建築様式で建てられた建物に住みたいと思う人間ではないこと、これを恥と思うのは、もう止めようではないか! そうなれば我々は近々、我々の時代の真の建築様式をもつようになるのである”

当時もいまも、人々が周囲を気にして外見を飾り立てることは変わりないであろう。ロースは、それを“罪悪”“犯罪”と幾分過剰な言い方をして批難したが、おそらく言いたかったことは「問いたくなる美しさより、問う必要のない清さを、潔さを」というような平易な言葉でも表せることだったのではないかと思う。

このようなことは、建築についてだけでなく、社会において消費される諸々の商品や物についても言えるのかもしれない。購買意欲を掻き立てるために、表現ばかり美しく、内容が透けて見えることのない、“潔くない”製品、は巷に溢れている。壊れた時に、どこが壊れているのか分からないもの、ようやく壊れた箇所が分かり部品を交換しようと分解を始めると、部品の交換を前提としていないつくりになっているもの。そのような品は多いだろう。こちらが精一杯ものを透かし見ようとしたとて、そのものが修理を前提とした構造になっていないのであれば為す術がない。これでは、故障したものは捨てるほかない。

わたしたちがものを大量に捨てなくてはならないのは、消費する側と、ものをつくる側にそれぞれ「潔さ」の問題があるからである。まず、ロースが指摘したように、ありのままの生活の内容をさらけ出すという潔さの欠如。流行や美に過剰に執着すると、すぐに不要なものは積み上がる。次に、所有しているものを透かし見て、その奥に構造の潔さを見出すという能力の欠如。ものを大事にしようという気持ちがあったとしても、ものの構造、本質を透かし見る能力がなければ、故障したり傷ついたりしたものは、すぐに捨てることになる。そして、潔いもの、潔い製品を選ぶ能力の欠如。世に出回るのは、潔いものばかりではない。潔くない製品に囲まれて生活していては、捨てるものは増える。最後に、これはつくる側の問題であるが、潔いものをつくろうとする意識の欠如である。わたしたちは、潔くない製品を大量に生産しては、大量に消費する社会の中にいる。

建築を、物を、永く生かそうとするのならば、わたしたちはまず自らが潔くあることを心掛けなければならない。同時に、ものを透かし見て、そこに潔い構造を見出す能力を養わなければならない。そして、潔いものを選ばなくてはいけない。また、潔いものをつくらなければならない。

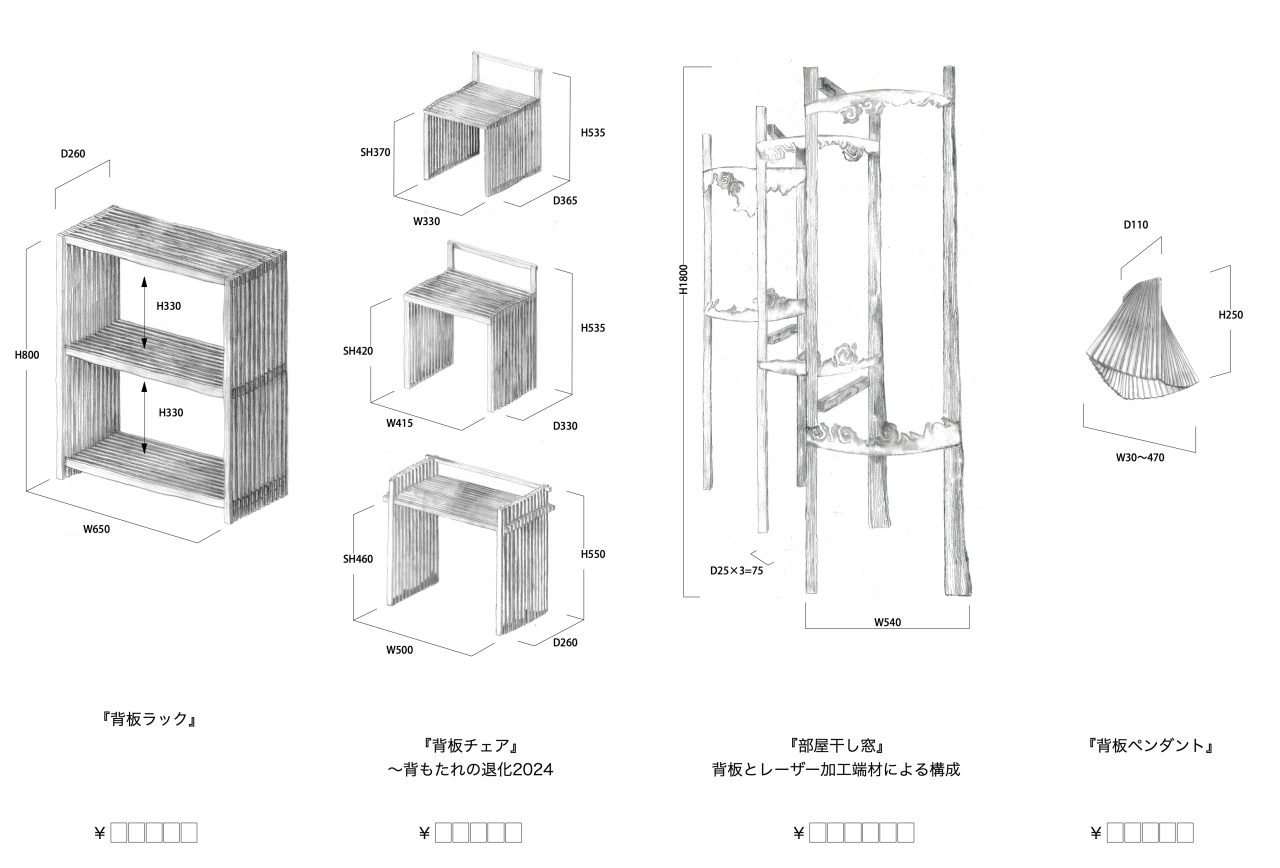

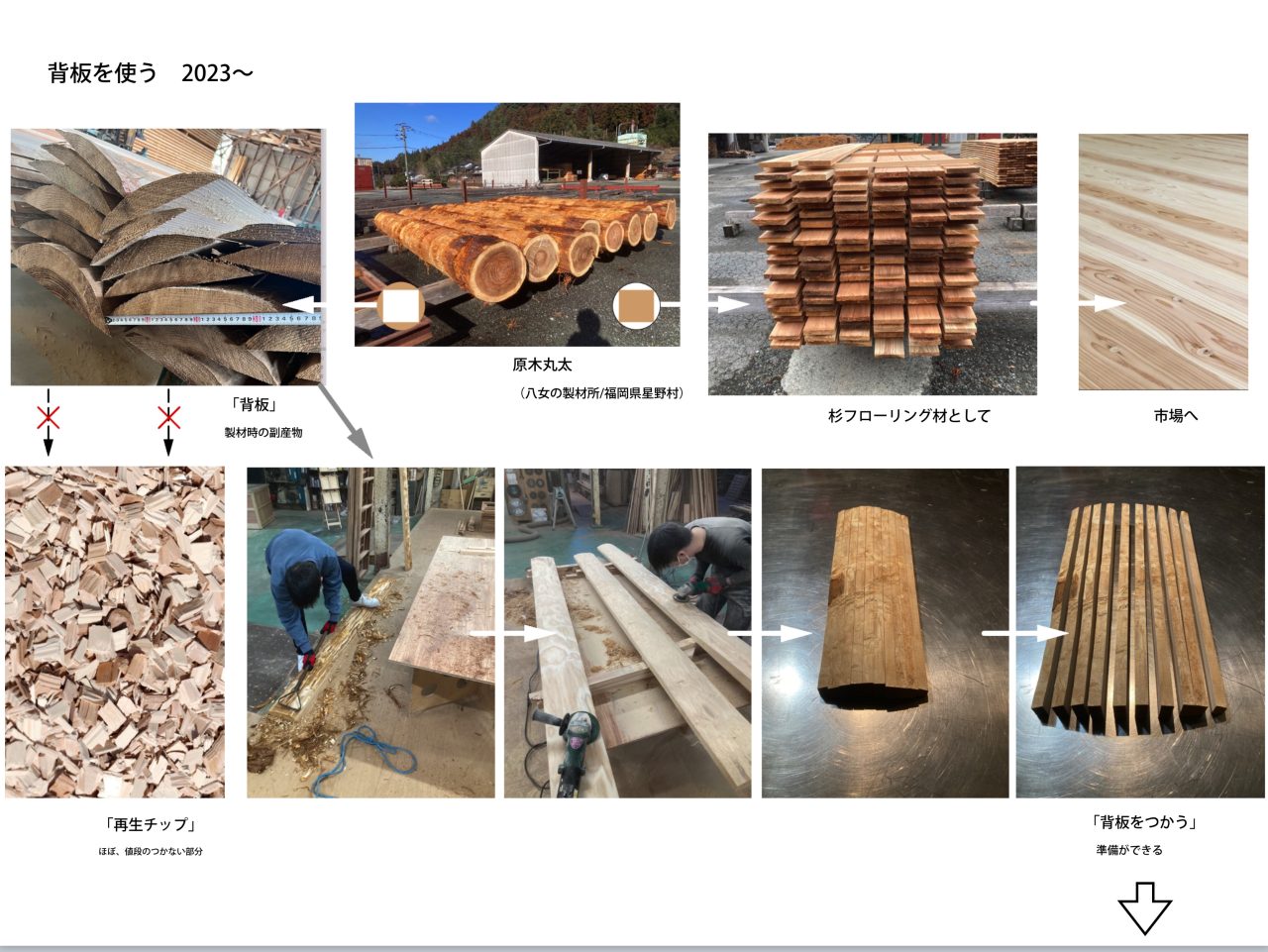

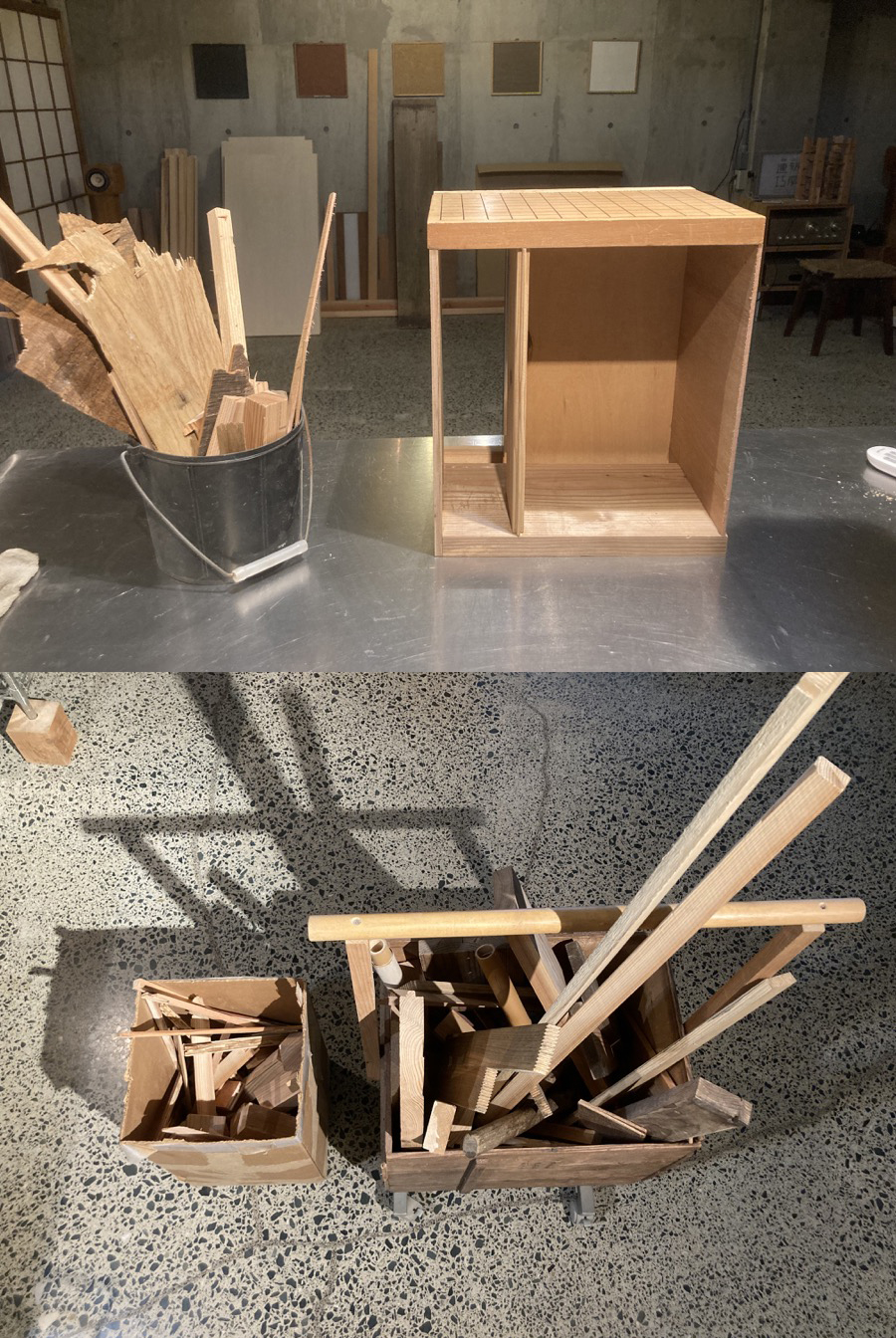

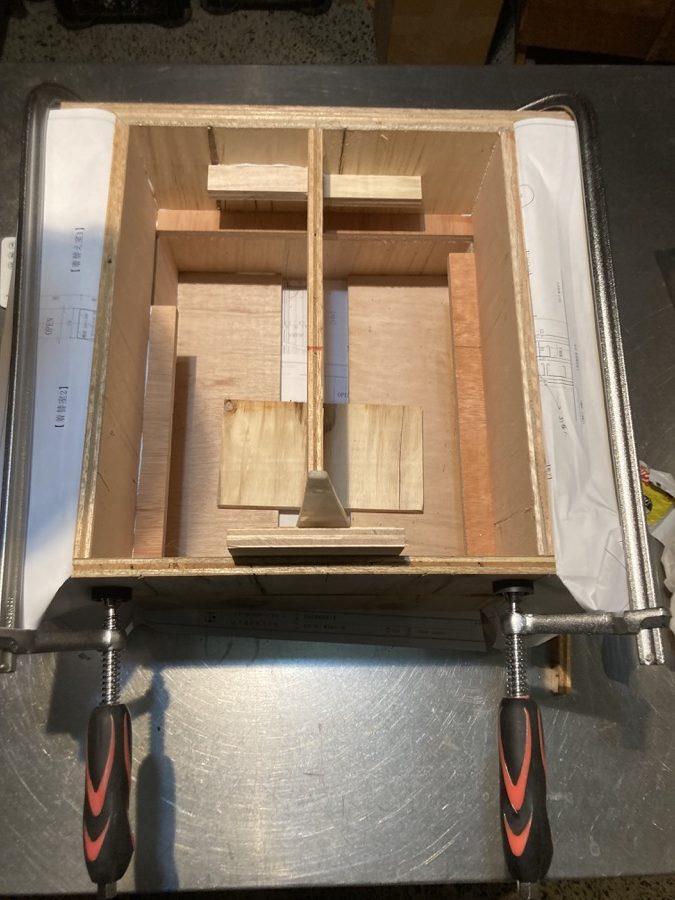

時代の潮流もあり、廃材・古材を使用してものづくりをしたり、古いものをアップサイクルして別の用途に利用する人々や事業者は増えつつある。しかし、そうやって生み出した新たなものもすぐに不要なものになってしまったり、すぐに捨てられてしまったのではやりきれない。だから、それらを長く使ってもらうためにも、上記のことを踏まえたものづくりをする必要があるように思う。言うは易く行うは難し。「アダム計画」では、いずれその領域に踏み込みたいと思っている。わたしたちは、不要の屑を透かし見てはそこに潔さを見出し、自らの手でも潔いもの、潔さを見出せるものをつくらなくてはならないのだと思う。

少々強引ではあったが、アダム計画と「潔さ」とが繋がったところで、最後に、ある一つの漢字の字源について少し触れておきたい。「屑」という字である。実はこの屑には「くず」以外に、もう一つ訓の読みがある。それは、「いさぎよ(い)」である。この読みは、もともと、漢文の「不屑」の訳文「いさぎよしとせず」のために当てられた読みであるので、「良しとしない」「芳しく思わない」くらいの意味で、現代日本語で使われる「いさぎよい」とは少し意味が遠い。しかし、屑という漢字を紐解けば、そこには、「いさぎよい」構造がある。この漢字は、大きく「尸」と「肖」に分かれるが、「尸」はしかばね冠という名の通り、死んで手を伸ばした人の象形である。「肖」はというと、三つの点と肉月の合わさった形で、それぞれ、塵のように小さいものの象形、切れた肉の象形である。命が尽きた人間の、構造がむき出しになった姿からこの「屑」という字は生まれたのである。この字源を踏まえて、思う。

屑きものから潔きものを

先勝

文責・牛島