父は、遊びに連れて行って欲しい子供の欲求を他所に、毎週日曜日の午前中はNHKの囲碁将棋の類いに釘付けだった。それを遺伝子で引き継いだかは判らないが、その子供の日曜日は同じチャンネルの一つ手前、「日曜美術館」に釘づけられている。

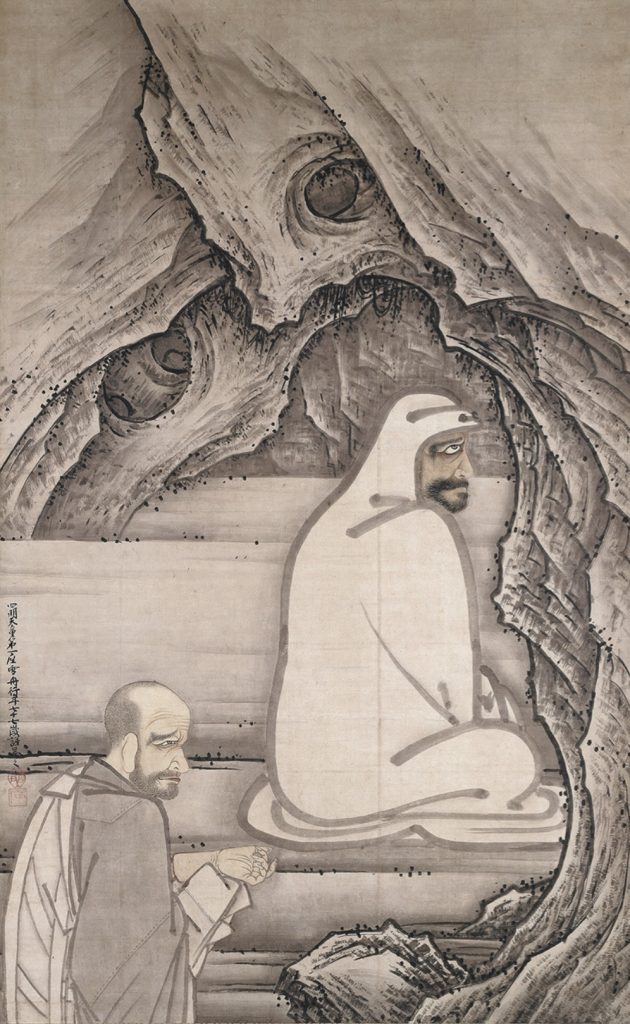

数週間前、現代美術家の李禹煥(リ・ウファン)解説による雪舟(1420~?)が取り上げられていた。雪舟は禅僧で、大陸の水墨画を輸入し、日本の水墨画として完成させた人。という以上の詳細を知らなかったから、内容は、自らの不勉強を省みつつ、驚きや発見が少なからずだった。一人で国宝六点をも残したということが偉業となっていることに始まり、空から実際に見ることができない時代に、日本三景の天の橋立の鳥瞰図を描き、「秋冬山水図」では、シュルレアリズムより500年前に、実際にはありえない風景の重なりを描き、「慧可断臂図」(えかだんぴず)では、水墨画の描き方では考えられないような筆遣いの線により主題(達磨)の姿を描き、「四季山水図巻」では、長さ16mの巻物として、春夏秋冬の移り変わりを一つの風景の連続として描き上げていた。紹介された作品を並べただけで、その時代の常識にとらわれず、それぞれが異なる手法や考え方を下敷きに、異なるトライアルが繰り返されていたことが今に伝わってくる。

雪舟等楊「慧可断臂図」国宝 室町時代(1496年)199.9×113.6㎝ 齊年寺蔵

恥ずかしながら、大型本の類いが本棚にありながら、また様々な書籍の端々に、そしてもしかしたら美術館その他で目にしていたかもしれないはずなのに、雪舟という人の作品に対して日本水墨画の大家、というレッテル以上の深い認識や理解がなかった。その事態そのものを、ちょっと客観的に裁断してしまうが、水墨画という歴史意匠が、それより奥を覗かせない被覆の某かになっていたのではないか。水墨画、という入り口の段階で、歴史上の技法であり、今はそういう手法は縁の無い遠いもの、となり、それだけで普段見ないモノを見た新鮮な感覚に浸ってしまう。現代という場所から、額に手をかざして遠景を眺めては、そこで終わってしまう。専ら日曜日の友のままでいいというのであれば、そういう目線に留まるのもかまわないのかもしれないが、先人の仕事を貪欲にも我が仕事の肥料にしようというなら、やはり、近景にまで迫り、眼前の歴史意匠の概観を突き破って入っていかなければなるまい。

よくよく考えるなら、建築にも同じことがいえるだろう。現代に生きる人間が、歴史建築から何かを得ようと言うとき。例えば家を建てようという人や、設計しようという人が、200年前の民家に対して、過ぎ去ったモノと見るか、なにかを読み取ろうとするか。民家という歴史意匠の概観を一旦度外視して、それらを見進めることができるかどうか、これによって得られるものは変わるだろう。屋根は藁葺きで、その下は扠首構造で、牛梁がここに掛かっていて、土間の三和土、畳と囲炉裏、障子、竃、大黒柱といった具体的な要素を、現代生活者の視点から遠望しているだけでは、その民家を現代生活を創造していくことはできない。それら要素のそれぞれに対して、当時なぜ、そこに発生したか、そして、無くなっていったのか、あるいは、その機能性はどうであったか、どのように改修されていったか、あるいは、カタチに篭められた象徴的な意味の有無、など、成立と衰退の背景、要因を、当時の時間にしばしタイムスリップして、丁寧に読み解いていくことによって、得られるものは大きくなるように思う。それらのいずれかにでも、現代的な課題を発見すれば、そこで初めて、歴史は、現代に活かされるようになる。

李禹煥(リ・ウファン)がなぜ雪舟を見続けているかということが、自分なりに判るような気がしてきた。雪舟の生きた時代は、まさに西欧ではルネサンスの始まりであり、おそらく西欧(あるいは全世界?)がそれ(デカルト)以降、いわゆる近代的自我を萌芽させていく直前のタイミングだった。雪舟はそのような世界的な流れにあるものを先取りする、というよりも、そこに左右されない人間像のようなものの道を歩んでいたのではないか。デカルトは、我に思いがあることを実在の証としたが、雪舟の題材は「心不可得」=自分の心は、確かめられない、であった。水墨画家である以前に、禅僧であった。自らの心を確定していこうという方向ではなく、むしろ放下して預けていく感覚。自然をありのままに描く、などという定型句は、こういう所から生まれるのだろうか。描き手が受け止めた自然、というのではなく、描き手の自我よりも遙かに大きななにかに支えられながら、描かれる。そこが、李にとって雪舟への最大の関心事のようでだった。李は自らが単独の力で、なにかを生み出しているのではない、というような意味のことを、インタビューの中で、何度か繰り返していた。単独では無く、例えば与えられた場所から、与えられた対象物から、あるいは、より大きな自然から受けるものが画家をそう描かせる、のであり、また手に取った筆や手掛けた素材が、そのようなものを描かせ、作らせる。自分だけではない何かとの相乗によって、作者になる。「自分勝手にやっているのではないのだ」と言う。第一線として作り続けてきた結果、自己の作為をそうせしむる、より大きな何かを感じ取ったのだろうか。

こういうスタンス自体を、雪舟の時代である近代的自我以前に戻る、と考えたいところを、ポスト近代的自我、とでも言ってみてはどうか。自我は、まずは克明に洗い出されなければならないものであり、その5世紀あまりを、私達は積み重ねてきた。これからは、その自我を超えていくためにあるかもしれない。ちなみに李は雪舟の絵を、あるいはかの時代そのものを、「初々しい」と表現していた。その言葉の背景を直ぐには理解できなかった。でも、少し時間が経てば、思いつくことさえある。厳然たる作為、確たる主体性の類いとは別次元の、あるいは真逆の、とびっきり鋭敏な受容力の顕れを「初々しい」と言っているのではないか。このような心のあり方を求めて、李は日本にやってきたのではないか?あぶり出される哲学の類いに、次世代を感じた。