人間には、場所の隔たりを小さくしようとする営みと、場所による差異を愉しみたいという矛盾した欲望があるように思います。日本中、風景も人も言葉も、モノも、一見するところの地域差が見えなくなる一途であり、さらに、世界の隔たりも小さくなる方向=グローバリゼーションを経て今があります。その反動として、地域主義に回帰しようという議論が生まれる。建築家という職業は、ビジョンと行動力に比例して場所の限定を受けず、広範囲に仕事をしていく職業、ナショナルブランド、もしくはワールドブランドへ道が通じていると言えます。その道へ通じていることだけは、全ての建築家に共有されていて、それぞれの近代的自我を燻っています。もちろん、道は開かれてはいても、実際にそのような歩みは誰でもはできません。大多数の建築家にとって、あるいは作り手を含めて、否、すべての建築従事者には、基本的には場所の限定を受けている、という前提があると思いますが、そちらに注目する方が面白いかもしれません。最初から「リージョナルブランド」に目標を据えて生きる道もあるのではないかと思います。

とは言いつつ、建築には、「ご当地グルメ」と称して発掘される地域の食べ物のようにはもはや地域差を見いだせてはいないようです。差の大部分は、地域が生み出したもの、というよりは、やはり、設計者である建築家個人か、住み手使い手持ち主個人の表出でしょう。そうでないとすれば、寒冷地と温暖地の大きな気候差の間には違いが見えるでしょうし、技術的、工法的、舞台裏的な小さな差異であれば、それなりにあるのかもしれません。一方で、古民家、と今呼ぶかつての住宅には、技術的な地域差、意匠的な地域差が明快にありました。間取りと言われる平面図においては、まずは、畳の大きさが、大きく3地域で異なっていました。京間(1910×955)中京間(1820×910)関東間(880×1760)という寸法規格=モージュールが異なっていて、そこに間取りの法則の差異が加わります。そして最もわかりやすいのは屋根の形状です。著名な観光地同士で比較するなら、例えば、岐阜県白川郷の合掌造りと、福島県大内宿の寄棟造りです。その他、佐賀~熊本の有明海沿岸を中心とした「くど造」も全国でこの辺りにしかない、独自の屋根の形状でした。屋根の形状は、とにかく一目瞭然の地域差ですから、地域間をめぐる旅行者にとってはさぞ楽しかったのではないでしょうか。

建築はおそらく、食べ物以上に、時代と共に劇的な変化をしてきました。情報化×グローバリズム化の社会と共にモダニズム建築は、世界に広がり、国際様式化へと向かいました。20世紀に世界で起こったことと同様の原理が一国の内側にも起こり、建築の作り方は、国内で一つの方向へ向かいました。国内様式化という言葉はありませんが、そんな実態があります。特に戦後以降の、日本各地に建てられた建築には、近代化への目覚ましい発展がありましたが、地域差をなくしていく考えのものでした。平準化へ向かって、劇的な変化を遂げた、ということになります。日本中何処でも同じ味が流通できる冷凍食品と、その土地土地のsolefoodは、一つの地域の中で、それぞれがそれぞれのままで併存できると思いますが、日本中どこでも建てられるメーカー住宅と、地付きの大工工務店が建てる注文住宅とは、構法や建材、間取りに至り、底辺で共有され、同一化の方向へ向かいます。1960年ごろまでは、日本の住宅のすべては、各地での地付きの工務店により建てられていましたが、その後プレファブ住宅が世に現れ、工業化された住宅が全国に展開していきます。プレファブメーカーの全国シェア率は1割にも満たないのですが、各地の地付の工務店の工法が、工業的な作り方に近づいていくことになります。例えば、それまでの在来工法では、開口部は全て木製であったものが、プレファブメーカー、地場工務店問わず、ほぼ100%がアルミサッシとなっていく、という具合です。また、江戸時代まで、京都以西と、中京地域、関東以北で大きく3種類の畳の大きさがあったものが、公団間(1700×850)、という企画が生まれ、そのままそれが全国共通のものとなっていきます。食におけるご当地グルメは、プロアマ関係なくその地域の全ての人々が育てるでしょうが、建築は産業、つまりプロが先行して育ててしまいます。プロゆえの勤勉さと切実さが、経済性、意匠性共に、最適解へ向かい、一つの答えに向かって近づいていく、ということになっています。

私自身は、木や土や漆喰などという自然素材を用います。それだけでローカルなイメージ、地域に根ざした建築を作っている、と見られることがあります。東京から1000キロの距離でモノを作っていることも相まって、いつのまにかに地域主義の議論に加わっていることが少なくありません。気候の違いを捉えたり、モノ、素材、地産地消的、あるいは原料産地から消費に至るモノが流れる経路への意識(トレーサビリティー的)を持って、確かに30年、建築を設計してまいりました。そこから地域を語ってもしてまいりました。しかしながら、モノの次元で地域主義を考え語る、つまり、モノの所在地を追っているだけでは、なかなか地域性というものの可能性が見えてこない。もしかしたら、モノを作る人間の居住地(所在地ではなく)から考えるとどうだろう、と思うようになってきました。

独立して間も無く、楽只庵(ラクシアン/2002)という書人の小さな住宅を設計させてもらいました。正に、敷地の根伐り土*である赤土を外壁に塗りました。創造神が、泥を捏ねて人間を作った、という旧約聖書の一節を引っ張り出したりはしませんでしたが、「だからこの建築は場所から生まれたような建築です」というような説明をしてきました。ところが、その場所の土を建築の土壁にするには、土を土壁に仕立てる技術がなくてはなりません。当時の左官の材料メーカー一般は、(珪藻土ではなく)いわゆる、土を売るなどしませんし、ましてや、ここの土を左官用の材料に調整するなどの個別の製品開発など行うはずがありません。

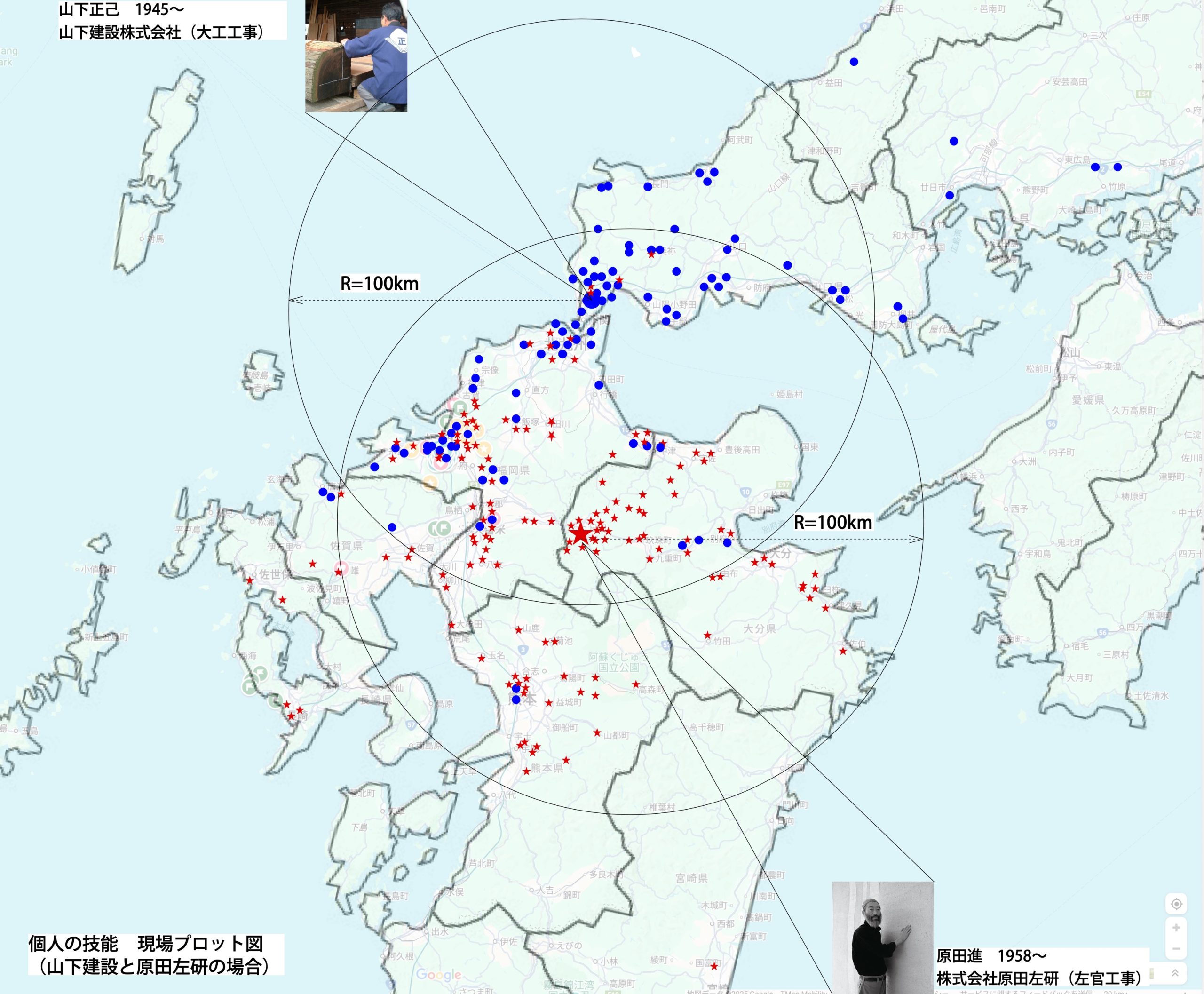

ここで日田の原田さんという左官職人=「人」が出てきます。彼が居たからこの壁ができた、と言えます。楽只庵は福岡市南区の平和という場所に建っています。そこの土で建築の部位ができている、という意味では、建築と場所は距離ゼロでつながっています。一方原田さんは、直線距離で50キロ南東の大分県日田市の人です。場所とのつながりという意味では、少し広がりますが、しかし、彼は、今の左官屋さんが誰もはできない土の仕事を、私だけではなく、いろんな人から時々に頼まれて、やっています。特殊技術化してしまった土壁は、彼の住む半径100キロ内に、100件以上、存在しています。彼の住んでいる場所を中心に、彼の塗った土壁が、100件ある。地図上にプロット(下図)すればわかりますが、土壁というまさにその場所から採れたオリジナリティーある建築の壁が、原田さんを中心に、一定数存在する。一般的に、建築の職人さんは、時に、頼まれて泊りがけの現場へ動くこともありますが、基本的には、自宅から通勤できる範囲内であるのが通常業務です。彼らは会社員のようには転勤があるわけでもないので、夜逃げでもしない限り、そこに居続けます。彼らが一つの場所に職人人生かけて居座り、そこを軸足にして、オリジナリティーある特定の仕事をした時に、そのエリアに一定の事例(モノ)と工法=技術(人)が蓄積していく、と考えられないでしょうか。

大分県日田市の原田左研(左官工事)と山口県下関市の山下建設(大工工務店)、のそれぞれの、仕事履歴のプロット。山下建設も原田左研とまったく同様のことが言える、個人の技能をもった工務店。彼らの仕事もまた、半径100km内にその挑戦的な木工事の事例を蓄積してきた。創業者、山下正己氏については、第118(日)〜121(日)木:大工:山下正己-1〜4、及び、第213(日)「大工さんの暗黙知」の日曜私観に。

現代の技術の伝承は、工業化されていればいるほど、人間間で行われるというより、資本力を仲介して、行われます。資本力=設備の力の中に、技術そのものが含まれています。個人の技能は、そこに必要であっても、あくまで設備に付随している。だから技術は、設備力>人です。設備もいってみればモノなので、それに支えられた工業は、条件さえ整えれれば、場所を大きく移動することができる。人間はその移動に従属的に移動、もしくは現地調達される。かつてのように人間から人間への個人の技能を伝え合うという伝承のされかたは、工業×資本の伝承と比較すれば、場所の限定を受けやすい、ということが言えそうです。

楽只庵という建築を地域に根ざした建築の一事例としつつ、同様の事例を追っていきながら、地域主義を確認していくこともできるとは思います。ただしモノを追っていくことにより、主義の定義の内外を仕分ける作業も発生するでしょう。これは一般の人には、判別し難いアカデミックな作業です。さらには、商業主義に掬われてしまえば、必ず紛い物が生まれます。一方で、それとは別に、逆引き、つまり原田さんという人に宿る技能の方から追いかけてみてはどうでしょう。彼らは動かない、というところがポイントです。そのような個人の技能を、可能な限り地図上にプロットしていった時に、建築の作り方が、「場所」にプロットされることになります。その濃淡が密かに場所に性格を与えている、と考えられないでしょうか。個人の技能が、その人が一生をかけて、積み重ねていった時に、また、その間に、なにがしかの相伝が果たされながら、ある一定の区域内に濃度を与え、『場所の技術』として形成されていく。この可能性は、現代においても残されているように思います。こちらの方が、より多くの人にわかりやすい情報ではないでしょうか。